Congrès SNALC – NICE - Les congrès organisés par le Snalc Nice auront lieu les 22 et 23 mai 2025

Congrès SNALC – NICE

Les congrès organisés par le Snalc Nice auront lieu les:

- Jeudi 22 mai 2025 pour le département du Var 83 de 8h30 à 16 h30 à l’Espace Nautique sur le port de Hyères

- Vendredi 23 mai 2025 pour le département des Alpes maritimes 06 de 8h 30 à 16 h30 à l’hôtel Mercure de Sophia Antipolis

et animé par

Jean-Rémi GIRARD, Président national du SNALC

Maître Stéphane COLMANT, Avocat du SNALC (Droit administratif), avocat au Barreau de Paris

Laurent Bonnin, Responsable national de la Cellule juridique

Programme de la journée:

I – ENJEUX et REFORMES dans l’enseignement primaire

II – LA PROTECTION DE L’AGENT VICTIME D’UNE ATTAQUE

III – LA PROTECTION DE L’AGENT MIS EN CAUSE ET/OU RESPONSABLE D’UNE FAUTE

IV – LA PROTECTION JURIDIQUE Covea GMF du SNALC

Mayotte : compte rendu de réunion du 8 janvier 2025

Audience multilatérale en présence de la ministre, Mme Borne.

Pour le SNALC : Jean-Rémi GIRARD, président du SNALC.

LE THÈME

Situation à Mayotte. Organisation de la rentrée.

L’ESSENTIEL

La ministre affiche 4 priorités :

- Les personnels mise en place d’un numéro vert (peu utilisé jusqu’à → présent). Un e-mail a été envoyé à tous les personnels pour faire le point sur la situation de chacun (domicile, véhicule, difficultés à retourner sur l’île…).

- Accueil des personnels et des élèves dans de « bonnes conditions » → état du bâti, sécurité (dont sécurité incendie), en lien avec les équipes de la préfecture, pour évaluer les possibilités d’accueil établissement par établissement. Le diagnostic « se consolide » aux collèges et lycées ; il est « perfectible » au niveau des écoles suivant les communes. « On ne fera pas rentrée des personnels ou des élèves dans des bâtiments dont la sécurité n’est pas garantie ».

- Accueil des personnels à partir du 13 janvier, pour que les équipes puissent « réfléchir à la façon de reprendre les cours ». Objectifs prioritaires : accueillir les enfants des personnels indispensables sur place ; focus sur les classes à examen. Le CNED n’est pas sollicité pour des cours en ligne, mais pour pouvoir fournir des documents papier (cf. problèmes de photocopieurs).

- Reconstruction → loi d’urgence par rapport aux écoles (communes). Dispositions pour raccourcir les délais des procédures administratives.

Un point est fait sur la question de l’attractivité à Mayotte : un travail doit être engagé sur le sujet.

Sur la question de la prime conditionnée à un indice maximum, la ministre indique qu’ils ont essayé d’utiliser l’argent à disposition avant clôture de l’exercice budgétaire, et que le principe au niveau fonction publique n’était pas de faire une aide systématique, mais au cas par cas.

Un travail est prévu en termes de ressources humaines (gestion des personnels ne pouvant reprendre le 13, mutations, par exemple) et aussi avec la DGESCO sur la question des examens.

LE SNALC A INSISTÉ SUR…

- La problématique d’avoir privilégié la communication sur la rentrée qui devait à tout prix avoir lieu le jour prévu, alors même qu’on savait que ce n’était pas possible. Cela pousse à jeter le discrédit sur des collègues eux-mêmes touchés par la catastrophe.

- La priorité en termes de sécurité bâtimentaire, mais aussi de sécurité des personnes vis-à-vis d’éventuelles attaques, qui doit se réaliser → oui, l’École, c’est essentiel, mais on ne peut pas la faire n’importe comment.

- La question psychologique/santé mentale pour les personnels comme pour les élèves il faut un accompagnement à la hauteur dans ce domaine, qui pour le moment → n’est pas là.

- L’incompréhension sur le versement de la fameuse indemnité conditionnée à l’indice (<448), qui ne répond même pas au cahier des charges présenté (« au cas par cas »). C’était une erreur de le faire ainsi : il faut le reconnaître et expliquer ce qu’on va faire concrètement pour les autres collègues.

- Le travail à mener à long terme sur l’École à Mayotte qui était déjà dans l’illégalité en termes d’accueil, d’horaires. L’École de la République n’est pas à géométrie variable : ce doit être le principe directeur de tout ce qui va être discuté et mis en œuvre à partir de maintenant, y compris en termes d’attractivité.

L’ensemble des problématiques a été abordé par les organisations syndicales présentes (conditions de communication entre l’employeur et les collègues, transports scolaires, question des examens, gestion des personnels ne pouvant pas reprendre…), qui sont globalement sur la même longueur d’onde.

L’AVIS DU SNALC

L’École à Mayotte était en état de crise avant la catastrophe. On en attend beaucoup, on insiste énormément sur son rôle dans l’île, mais on n’a pas fait grand-chose pour elle jusqu’à présent.

Les personnels font ce qu’ils peuvent, dans des circonstances très dégradées sur le plan matériel comme sur le plan psychologique. On a fait les annonces avant d’évaluer la situation, et on compte sur l’adaptation de nos collègues pour gérer, en ayant fait un choix en termes d’indemnité qui divise localement, et qui était clairement une erreur évitable avec un dialogue social en amont. Il faut aujourd’hui beaucoup d’écoute et de bienveillance envers des personnels qui sont extrêmement méritants au quotidien.

Enfin, il faut travailler à plus long terme pour que l’École à Mayotte ne soit plus dans l’illégalité dans son fonctionnement.

8 janvier 2025 : préavis de grève intersyndicale à Mayotte

Chido a ravagé l’île de Mayotte le 14 décembre 2024. Les dégâts sont considérables, beaucoup de nos collègues sont restés et restent encore sans toit, sans eau, sans électricité et ont perdu des biens matériels. Les départs de collègues ayant besoin de souffler, de s’abriter, de soigner leurs traumatismes pendant une période de vacances qui, pour partie a été consacrée à réparer les dégâts du cyclone, sont naturels et compréhensibles.

Nous approuvons sur le principe, l’initiative de notre ministère d’apporter une aide exceptionnelle.

Mais il est inacceptable que seuls les agents dont l’indice est inférieur ou égal à 448 soient ciblés. Nos organisations exigent que tous les agents.es du rectorat de Mayotte la perçoivent quel que soit leur indice, le cyclone n’ayant pas frappé sélectivement les uns plutôt que les autres.

Nos organisations dénoncent cette décision arbitraire et discriminatoire.

Par ailleurs, Le bâti scolaire est pour partie détruit, si nous sommes conscients et désireux que nos élèves reprennent une scolarité normale, ce ne peut être à n’importe quelle condition. Le maintien de la rentrée le 13 janvier est une opération de communication qui ne résiste pas à la réalité. Qui plus est sans aucune directive, aucun protocole, dans l’improvisation, on nous demande de nous réunir pour, je cite bâtir, ensemble, un plan de reprise des activités scolaires en lien avec les réalités de votre école, de votre collège ou de votre lycée.

En conséquence, nos organisations déposent un préavis de grève reconductible à dater du 13 janvier 2025.

BA Nice janvier 2025

Demandes d'aménagement du poste de travail : il est grand temps de constituer votre dossier. Dépôt avant le 28/02.

Dans cette situation parfois longue et complexe, le Snalc est là pour vous aider !

Françoise Tomasyk : 04 94 91 81 84

Demande d'aménagement du poste de travail : il est grand temps de constituer votre dossier comme chaque année. La date limite de dépot est fixée au 28 février 2025.

Dans cette situation parfois longue et complexe, le Snalc est là pour vous aider !

L'allègement de service est accordé en fonction de l'état de santé de l'agent. Cet allègement peut réduire les obligations de service d'un tiers tout en maintenant le salaire intégral.

En l'absence d'allègement, d'autres options comme le temps partiel de droit ou le temps partiel thérapeutique peuvent être envisagées.

Vous pouvez donc avoir selon votre situation :

• un aménagement horaire

• l'attribution d'une salle de cours

• un allégement de service : mesure exceptionnelle et ponctuelle (ne peut se cumuler avec un temps partiel thérapeutique)

• un accompagnement humain pour certains handicaps

Bon à savoir :

• utiliser de préférence le navigateur Chrome, pas de demande papier acceptée !

• Demandes examinées au dernier trimestre 2024/2025 pour la rentrée de septembre 2025.

Les circulaires et les annexes sont consultables sur Esterel.

Vous pouvez donc avoir selon votre situation :

-

un aménagement horaire

-

l'attribution d'une salle de cours

-

un allégement de service : mesure exceptionnelle et ponctuelle (ne peut se cumuler avec un temps partiel thérapeutique)

-

un accompagnement humain pour certains handicaps

Bon à savoir :

-

utiliser de préférence le navigateur Chrome, pas de demande papier acceptée !

-

Demandes examinées au dernier trimestre 2024/2025 pour la rentrée de septembre 2025.

Les circulaires et les annexes sont consultables sur Esterel.

C'est aussi le moment pour remplir votre dossier pour la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2025/2026.

AVANT le 23 JANVIER !

Une question ? Un doute, le SNALC Nice est à votre écoute

Françoise Tomasyk : 04 94 91 81 84

Si vous êtes éligibles, vous avez reçu un message sur Iprof. Vous devez compléter votre dossier si besoin toujours sur Iprof.

Les avis des chefs d'établissement et des corps d'inspection seront consultables à partir du 7 mars

La liste des promus sera publiée sur SIAP à partir du 3 juillet

Virginie Carreaux

Commissaire paritaire

SNALC Nice

Droit au temps partiel pour les AESH : des avancées sensibles

Jusqu’à présent, seuls les AESH employés à temps complet depuis plus d’un an, c’est-à-dire avec une quotité de 100% – soit 39 heures d’accompagnement hebdomadaire -, pouvaient demander de travailler à temps partiel. C’est désormais de l’histoire ancienne.

En effet, le décret n° 2024-1263 relatif aux conditions requises pour l’accès au temps partiel de certains agents de la fonction publique, publié le du 30 décembre 2024, a modifié ces dispositions et ouvert l’accès au temps partiel aux agents contractuels de la fonction publique, quelle que soit leur quotité horaire.

Cette nouvelle disposition concerne en particulier les AESH, puisque 98% d’entre eux se sont vu imposer un temps incomplet par leur employeur (63,2% de quotité en moyenne, d’après le dernier panorama statistique du ministère).

Le temps partiel : un droit pour tous ?

Le temps partiel est désormais accordé de droit aux AESH :

- à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;

- à l’occasion de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;

- lorsqu’ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail (AESH reconnus handicapés, certains AESH en position d’invalidité…) ;

- pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

Les autres AESH peuvent demander à bénéficier d’un temps partiel mais il ne leur sera pas forcément accordé par l’employeur. En cas de refus, l’AESH devra être reçu lors d’un entretien au cours duquel lui seront exposées les motivations du rejet de sa demande.

Quelle quotité horaire ?

Les quotités de travail à temps partiel sont fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps complet.

Concrètement, pour la plupart des AESH, les seules quotités possibles sont 50 et 60%.

À noter que le temps partiel peut être accompli dans un cadre annuel, sous réserve de l’intérêt du service.

Quelle durée pour le temps partiel ?

L’autorisation de temps partiel, si elle est accordée, l’est pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. Soulignons cependant que certains employeurs demandent à ce que la demande soit déposée de nouveau à l’issue de chaque période.

La réintégration de l’AESH ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut se faire avant la fin de la période en cours, à la demande de l’AESH, au moins deux mois avant la date souhaitée. Elle peut aussi se faire sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution importante des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale (divorce…).

Lorsque l’AESH est en CDD, l’autorisation de travailler à temps partiel ne peut être accordée pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.

Et la rémunération ?

L’AESH à temps partiel perçoit son salaire, l’indemnité de fonction, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement diminués, proportionnellement à la nouvelle quotité.

Les AESH qui demandent un temps partiel dans le cadre d’une naissance ou d’une adoption peuvent bénéficier, sous conditions, de la prestation partagée de l’éducation de l’enfant.

Si l’élargissement du temps partiel à tous les personnels contractuels est une avancée, pour le SNALC ce n’est qu’une goutte d’eau pour les AESH qui sont maltraités par l’institution, que ce soit dans l’exercice de leur métier ou de par leur rémunération trop basse, conséquence immédiate des contrats à temps incomplet auxquels ils sont quasi-systématiquement soumis.

Enquête du SNALC : programmes de langues vivantes

Depuis 2018 et les premiers échanges sur les nouveaux programmes du lycée général et technologique, le SNALC n’a cessé de dire qu’il fallait revoir les programmes de langues vivantes.

- En effet, pour notre syndicat, avoir un seul programme pour l’ensemble des langues vivantes n’avait pas de sens et avait des conséquences aussi évidentes que dangereuses :

Il n’y avait pas de langue dans les programmes de langues : pas de lexique, ni de grammaire ou de phonologie. - On se retrouvait avec des axes interculturels parfois très peu intéressants ou exploitables selon la langue enseignée.

Le programme commun avait aussi pour défaut, de l’avis du SNALC, de restreindre la liberté pédagogique des professeurs. Il était, par exemple, très directif sur la manière d’enseigner.

Très récemment, le Conseil Supérieur des Programmes a mis en ligne de nouveaux programmes de langues vivantes, allant du collège au lycée.

Le SNALC les a étudiés et y voit quelques améliorations mais aussi des défauts clairement rédhibitoires mais nous souhaitons que les positions que nous défendrons au Ministère soient les plus représentatives possibles de l’avis de la profession. Donc, nous vous proposons de vous exprimer sur ces programmes consultables ICI.

N’oubliez pas que le programme encadre la liberté pédagogique des professeurs. En d’autres termes, si le programme pose une préconisation, elle doit être suivie…

Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête : c’est précisément à partir de vos réponses, remarques et attentes que le SNALC portera ses revendications auprès des instances concernées.

Date limite de réponse : 27 janvier 2025

Accès au corps des professeurs agrégés par liste d’aptitude

ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS AGRÉGÉS PAR VOIE DE LISTE D'APTITUDE 2025

Certifiés (dont documentalistes) PLP, Professeurs d’EPS

Comment concevoir un nouveau projet professionnel ?

Comment concevoir un nouveau projet professionnel en le fondant sur la richesse de son parcours ?

Les élus du SNALC, forts de leur longue expérience, continuent de mettre à votre disposition leurs conseils et leur aide.

La période de candidature à l’accès à l’agrégation par voie de liste d’aptitude se déroule jusqu’au 23 janvier 2025 inclus. N’hésitez pas à contacter la section du SNALC de votre académie.

Les dispositions prévues par les lignes directrices de gestion ministérielles du 16 décembre 2024 parues au Bulletin officiel spécial n° 7 du 19 décembre 2024, relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels, précisent, à propos de la promotion à l’agrégation par voie de liste d’aptitude, que les agrégés exercent principalement dans les classes de lycée, les classes préparatoires aux grandes écoles et les établissements d’enseignement supérieur.

Cette promotion d’après ces lignes directrices concerne « les professeurs motivés pour poursuivre l’enrichissement de leur parcours professionnel au bénéfice des élèves, y compris en envisageant d’exercer de nouvelles fonctions ou de recevoir une nouvelle affectation dans un autre type de poste ou d’établissement. L’accent est mis, en particulier, sur la motivation du candidat à enrichir son parcours et à concevoir un nouveau projet professionnel qui corresponde aux missions exercées par les agrégés. »

C’est pour apporter des conseils aux professeurs qui souhaitent atteindre cet objectif et les aider à mieux mettre en valeur leurs atouts, en vue de cette promotion, que le SNALC diffuse cette lettre d’information. Nous leur en souhaitons le meilleur usage.

Conditions d'accès

L’accès au corps des professeurs agrégés par voie de liste d’aptitude est conditionné par un acte de candidature, lequel peut se faire dans toutes les disciplines d’agrégation, y compris dans celles pour lesquelles aucun concours de recrutement n’a été organisé au cours des années précédentes.

Les nominations prennent effet au 1er septembre 2025.

Peuvent se porter candidats les agents qui remplissent les conditions suivantes :

- Être professeur certifié, professeur de lycée professionnel ou professeur d’éducation physique et sportive. Les PLP doivent être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé, sauf avis circonstancié des corps d’inspection. Il en est de même pour tous les professeurs certifiés relevant d’une discipline pour laquelle il n’y a pas d’agrégation.

- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre 2025

- justifier à cette même date de dix années de services effectifs d’enseignement, dont cinq dans son corps. Les services accomplis en qualité de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef de travaux sont assimilés à des services d’enseignement. Les services effectués à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Sont pris en compte à partir du moment où ce sont des services d’enseignement :

- l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves) ;

- les services effectués dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, dans un autre établissement public d’enseignement, dans un établissement privé d’enseignement sous contrat d’association, ainsi que les services effectifs d’enseignement accomplis en qualité de :

- personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique ou d’experts techniques internationaux en fonction auprès d’États étrangers ou de l’organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 360-3 du Code général de la fonction publique ;

- personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger considérés comme des services déconcentrés du ministère chargé des affaires étrangères, gérés dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l’autonomie financière en application de l’article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973.

- les services de documentation effectués dans un CDI ;

- les services effectués en qualité de lecteur ou d’assistant à l’étranger. Ces services sont considérés comme effectués en qualité de titulaire si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ;

- les services effectués au titre de la formation continue ;

- les services accomplis dans un État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France, ou à l’étranger, pris en compte lors du classement.

Sont en particulier exclus du décompte des services effectifs d’enseignement :

- la durée du service national ;

- le temps passé en qualité d’élève d’un IPES ou de tout établissement de formation, sauf si le candidat avait antérieurement la qualité de titulaire d’un corps enseignant relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ;

- les services accomplis en qualité de CE-CPE, de surveillant général ;

- les services de maître d’internat, de surveillant d’externat ;

- les services d’assistant d’éducation ;

- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.

Conseils pour rédiger votre lettre de motivation

La lettre de motivation est un élément essentiel du dossier de candidature. Elle est lue très attentivement tant par les inspecteurs d’académie et généraux que par les bureaux des rectorats et de la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. En effet, elle joue un rôle très important pour sélectionner et, le cas échéant, départager les candidats.

Quels sont les écueils à éviter, les principes et la méthode à suivre pour la rédiger ?

Les écueils à éviter

- Les maladresses à bannir absolument : l’évocation des échecs successifs au concours, le constat que vous êtes dans l’impossibilité de le préparer en raison de vos obligations professionnelles ou familiales, l’espoir, en cas d’intégration, d’un service moins fatigant, car ramené de 18 à 15 heures. Vous ne demandez tout de même pas un temps partiel !

- Le discours ronflant : l’exaltation lyrique de l’école républicaine, le souvenir ému des premiers maîtres, de la naissance de votre vocation, de vos premiers pas dans le métier, les appréciations dithyrambiques de vos supérieurs hiérarchiques. Soyez précis quant à vos engagements en restant modeste. Vous pouvez parler de votre vocation bien sûr, mais avec mesure.

- La reprise du C V sous la forme d’une narration conclue artificiellement par une formule du type « Pour ces raisons, je sollicite mon accès au corps des agrégés par liste d’aptitude ». L’agrégation n’est pas un bâton de maréchal obtenu en fin de carrière.

- L’énumération de vos activités pédagogiques et péri-pédagogiques, l’une après l’autre, sans enchaînement logique. Ce genre de catalogue crée chez le lecteur une impression fâcheuse de confusion, de papillonnage.

Une lettre de motivation est une démonstration

Vous devez montrer

- que la plus-value professionnelle que vous avez retirée de vos expériences et de vos formations vous a permis d’acquérir un niveau de qualification équivalant à celui d’un agrégé. Ce sont en effet toutes ces qualités (connaissances, expériences, méthodes, expertises) que vous allez apporter au corps des agrégés et qui vont vous permettre de l’intégrer.

- que vous avez une idée claire du projet que l’obtention de l’agrégation vous permettra de réaliser.

Si vous sollicitez l’agrégation, c’est pour des fonctions ou des missions précises, pour lesquelles les qualifications de l’agrégation jouent un rôle essentiel. Il vous faut donc en dernière partie de la lettre de motivation définir clairement ce projet. N’évoquez pas de projets pour lesquels l’agrégation n’est pas indispensable.

Comment construire votre lettre de motivation ?

Votre carrière vous en fournit la matière, mais il faut parvenir à en extraire les éléments que vous mettrez en valeur et qui seront vos atouts. Pour mener votre recherche efficacement, nous vous suggérons de procéder avec méthode, en suivant plusieurs axes.

- L’axe pédagogique :

- exercice dans des classes dont le niveau s’élève progressivement : classes finales des collèges ou terminales des lycées, STS, classes préparatoires aux grandes écoles, enseignement supérieur ;

- responsabilité de projets pédagogiques. Il s’agit de projets disciplinaires ou interdisciplinaires contribuant à élever le niveau de connaissances et de formation des élèves. Si vous faites état, par exemple, de l’organisation de voyages ou d’échanges scolaires, montrez comment ils ont contribué à approfondir et à étoffer, chez vos élèves ou vos étudiants, leur connaissance de la langue, de la vie quotidienne, de la culture, de l’histoire du pays partenaire ;

- formations suivies pour augmenter votre niveau de compétence, pour le bénéfice des élèves ;

- enseignement en Education prioritaire. Il ne faut pas vous contenter de l’évoquer. Montrez ce que vous en retirez, par exemple, sur le plan de vos méthodes pédagogiques, de votre travail en équipe. Indiquez les résultats obtenus.

- L’axe scientifique:

- Travaux de recherche, articles, publications, thèse. Montrez que vous réinvestissez tout ce savoir acquis dans vos cours. Cela est valable autant pour les professeurs du supérieur que pour ceux du secondaire ;

- L’admissibilité à l’agrégation. A mentionner car elle valide un effort d’étude et d’approfondissement des connaissances.

- Le rayonnement

- rayonnement dans l’établissement (travail en équipe, aide à l’orientation des élèves). Si vous participez aux instances de l’établissement, indiquez les réalisations auxquelles vous avez contribué : installation et renouvellement d’équipements pédagogiques, maintien ou création d’options ou de spécialités. Dans le cas des professeurs du supérieur est prise en compte l’importance des niveaux d’enseignement et des charges administratives, comme, par exemple, le degré d’expertise requis par les cours dont ils sont en charge, la création de nouveaux diplômes, de nouvelles formations, la gestion de départements d’enseignement et de recherche ;

- rayonnement au service de la discipline: responsabilités pédagogiques et disciplinaires, tutorat de stagiaires, missions de formateur en INSPE, publications disciplinaires, sur le site de l’établissement, de l’académie, participation à l’édition d’ouvrages scolaires ;

- rayonnement au service de l’institution : missions d’appui à l’inspection, réalisation de sujets d’examens et concours, jury de concours (académiques ou nationaux), missions académiques et nationales validées par l’inspection régionale ou générale.

Une fois les éléments rassemblés, il faut rédiger une lettre adressée à Madame la Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il n’y a pas de modèle ni de plan passe-partout. Les uns conservent l’ordre chronologique et montrent comment leur expérience professionnelle s’est complétée et enrichie au fil de leur carrière. D’autres choisissent un plan purement argumentatif. Quoi qu’il en soit, la présentation de votre projet professionnel doit venir s’enchaîner logiquement en dernière partie, car ce dernier est l’élément moteur de votre candidature et en montre la légitimité.

N’hésitez pas à contacter la section du SNALC de votre académie.

Ce que vous avez à faire

- Candidatures et constitution de dossiers

Uniquement via le portail de service i-Prof à l’adresse suivante :

https://www.education.gouv.fr/i-prof-l-assistant-carriere-12194

jusqu’au 23 janvier 2025 minuit, que vous soyez affecté dans le secondaire ou le supérieur, vous devez transmettre le dossier de candidature (accusé de réception et pièces justificatives) par voie hiérarchique aux recteurs/rectrices compétents.

- Personnels en position de détachement en France et à l’étranger, les personnels affectés à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, mis à disposition de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie

Utiliser un imprimé téléchargeable sur Siap à faire parvenir, avec le dossier jusqu’au 3 février 2025:

-

- pour les personnels en position de détachement en France et à l’étranger, à la DGRH B2-3

- pour les personnels affectés à Wallis-et-Futuna ou mis à disposition de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, au vice-recteur

- pour les personnels affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, au chef de service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Vérifiez que vous remplissez les conditions pour être candidat

- Complétez et enrichissez votre curriculum vitae

en saisissant dans i-Prof (menu « Votre CV ») les différentes informations qui concernent ce dernier. Ces données alimenteront automatiquement le CV spécifique de candidature. En cas d’informations erronées, il vous appartient de les signaler à votre correspondant de gestion académique.

- Saisissez votre lettre de motivation ainsi que votre CV et n’oubliez pas de les valider.

- Consultez votre messagerie i-Prof

pour vérifier que vous avez bien reçu un accusé de réception dès la validation de votre candidature.

- Prévoir les conséquences sur votre carrière d’une éventuelle promotion dans le corps des agrégés, en vérifiant les conditions de reclassement qui s’appliquent à votre cas.

Ne pas hésiter à contacter les élus du SNALC de votre académie.

À l’issue de la période de candidature

À l’issue de la période de candidature, 2 phases s’ouvrent pour les intéressés :

1. RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES

La recevabilité de chaque candidature est étudiée.

Les candidatures jugées non recevables sont signifiées aux intéressés.

L’irrecevabilité de la candidature étant assimilée à une décision défavorable, les personnels peuvent former un recours administratif en application de l’article L. 216-1 du Code général de la fonction publique.

Dans ce cadre, ils peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale de leur choix pour les assister.

2. EXAMEN DES CANDIDATURES

Les candidatures jugées recevables sont examinées par le recteur en recueillant au préalable l’avis des corps d’inspection et du chef d’établissement (ou de l’autorité hiérarchique compétente) et par la ministre pour les personnels affectés hors académie.

Ces avis, formulés à partir des éléments du curriculum vitae et de la lettre de motivation du candidat, se déclinent en quatre degrés :

-

- très favorable,

- favorable,

- réservé,

- défavorable.

Les avis modifiés défavorablement d’une campagne à l’autre doivent être justifiés et expliqués aux intéressés.

Les avis des recteurs sont transmis au ministère au plus tard le 7 mars 2025.

La publication des promotions est prévue le 3 juillet 2025.

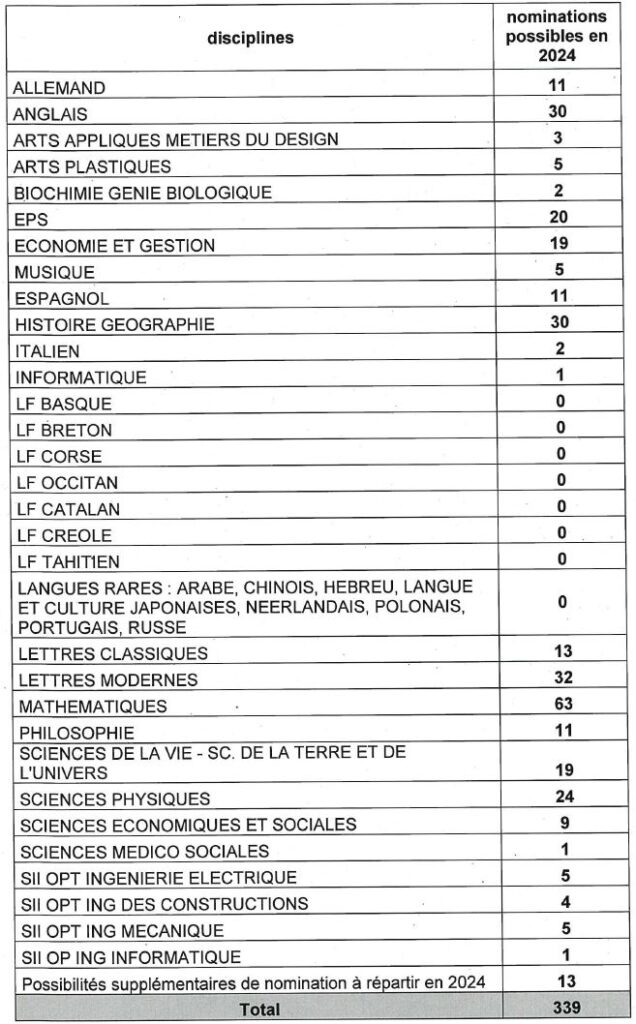

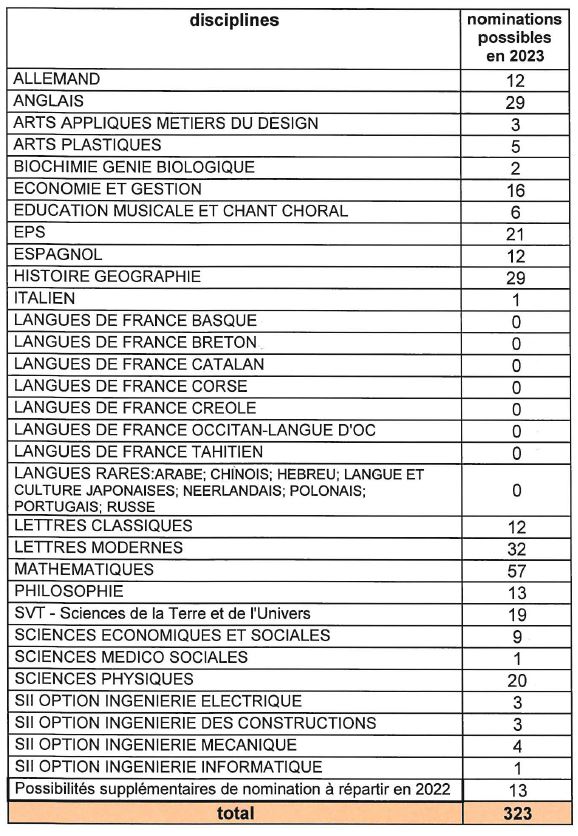

Les contingents de promotions

En attente chiffres 2025

Nominations dans le corps des agrégés par liste d’aptitude

Au 01/09/2024, par discipline et académie

Fiche de suivi syndical

Complétez la fiche de suivi syndical ci-dessous

Elle sera transmise à vos représentants académiques du SNALC.

Pour retrouver les coordonnées de votre section académique du SNALC, cliquez sur snalc.fr/contact

Bonne année 2025

Chers (ères) collègues,

En cette nouvelle année, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de santé, de réussite personnelle et professionnelle. Que 2025 soit une année riche en avancées pour notre secteur, avec des conditions de travail améliorées et des réformes éducatives qui respectent les aspirations des élèves et du personnel.

Nous restons plus que jamais engagés pour défendre nos droits, promouvoir l'égalité et offrir à chaque élève les meilleures chances de réussite. Ensemble, continuons à faire entendre notre voix pour une Éducation nationale à la hauteur de ses missions.

Que cette année soit celle de la mobilisation collective et de la réussite dans toutes nos luttes.

Le Snalc Nice est à votre disposition,

SNALC NICE – Bat B, 25 Av. Lamartine, 06600 Antibes – 06 83 51 36 08 – snalc.nice@hotmail.fr ou snalc-nice@snalc.fr